メールに関するセキュリティー対策|企業向けの多層的な対策方法を解説

- #メールセキュリティー

- #サイバー攻撃

- #標的型メール訓練

- #セキュリティー教育

2025年10月16日

企業活動に欠かせない電子メールは、標的型攻撃やフィッシング、不正アクセスなど多様な脅威の入り口となっており、日々リスクが高まっています。本記事では、メールに関連する様々なセキュリティーの脅威や代表的な被害事例を紹介し、企業が行うべき多層的なメールセキュリティー対策について解説します。

目次

資料ダウンロード

標的型攻撃メール訓練

に関する意識調査

運用負荷軽減と訓練品質向上の両立が急務

メールセキュリティーの基礎知識と重要性

ビジネスの情報伝達ツールとして頻繁に用いられているメールは、サイバー攻撃の主要な経路です。悪意のある第三者による情報漏えいやデータの改ざんなど、さまざまなリスクが潜んでいます。企業がこういったリスクを回避するためには、メールセキュリティーの基礎知識を得て、その重要性を理解しておく必要があります。

メールセキュリティーとは

メールセキュリティーとは、外部からのサイバー攻撃やメール誤送信などによる内部からの情報漏えいを防ぐための情報セキュリティー対策のことです。具体的には、メールアカウントの保護や、メール送受信時の通信傍受、不正アクセスといった侵害行為を防止します。

また、近年は標的型メール攻撃やなりすましメールも増えており、これらの防衛策を講じることが不可欠となってきました。デジタル通信がビジネスに欠かせない現代において、メールはSNSやチャットツールと同様に、最も利用されるツールの一つであり、攻撃者のターゲットになりやすいことを理解しておかなければなりません。

標的型攻撃メールについては以下の記事で詳しく解説しています。

標的型攻撃メールの見分け方|被害事例とリスクから学ぶ対策法

なぜ今、メールセキュリティーが重要なのか

実際に、サイバー脅威の多くがメールを介して発生しています。IPAが発表した「情報セキュリティ10大脅威 2025」においても、「ビジネスメール詐欺」が9位にランクインしました。

情報セキュリティ10大脅威 2025 [組織]

| 順位 | 「組織」向け脅威 | 初選出年 | 10大脅威での取り扱い(2016年以降) |

|---|---|---|---|

| 1 | ランサム攻撃による被害 | 2016年 | 10年連続10回目 |

| 2 | サプライチェーンや委託先を狙った攻撃 | 2019年 | 7年連続7回目 |

| 3 | システムの脆弱性を突いた攻撃 | 2016年 | 5年連続8回目 |

| 4 | 内部不正による情報漏えい等 | 2016年 | 10年連続10回目 |

| 5 | 機密情報等を狙った標的型攻撃 | 2016年 | 10年連続10回目 |

| 6 | リモートワーク等の環境や仕組みを狙った攻撃 | 2021年 | 5年連続5回目 |

| 7 | 地政学的リスクに起因するサイバー攻撃 | 2025年 | 初選出 |

| 8 | 分散型サービス妨害攻撃(DDoS攻撃) | 2016年 | 5年ぶり6回目 |

| 9 | ビジネスメール詐欺 | 2018年 | 8年連続8回目 |

| 10 | 不注意による情報漏えい等 | 2016年 | 7年連続8回目 |

引用元:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2025」

近年は、フィッシング詐欺やマルウエア感染といったサイバー攻撃の増加に加え、メール誤送信などの人的ミスによる情報漏えいも多発しています。こうしたインシデントは、企業にとって重大な損害リスクとなるだけでなく、場合によっては自社が攻撃の踏み台となり、顧客や取引先まで被害が拡大する「サプライチェーン攻撃」に発展する恐れもあります。

そのため、メールセキュリティーを強化し、攻撃やミスによる情報漏えいを未然に防ぐことは、企業に課せられた重要な責務といえます。

メールに潜む主な脅威の種類と被害事例

メールに関連するセキュリティーインシデントは、外部攻撃と内部リスク(人的ミスを含む)に大きく分けられます。効果的な対策を講じるためにも、それぞれのインシデントについて詳しく知っておくことが必要です。また、メールセキュリティーの理解をさらに深めるために、関連する被害事例も紹介します。

外部攻撃の手口

外部攻撃には下記のような手口があります。

フィッシング詐欺

偽のメールでユーザーを騙し、個人情報や認証情報を窃取する手口です。本物とよく似た偽サイトに誘導し、パスワードやクレジットカード情報などを入力させる詐欺行為が多発しています。

マルウエア・ウイルス感染

添付ファイルやリンクからウイルス(Emotet※、ランサムウエアなどを含む)に感染させ、システム破壊やデータ窃取を図ります。ビジネスの継続が困難になるような、致命的被害を受けるリスクが高いです。

※メールの添付ファイルを主要な感染経路とするマルウエアの一種

標的型メール攻撃

特定の組織や個人を狙って送られる悪意あるメールで、マルウエア感染や機密情報の窃取を目的としています。送信元アドレスや差出人名、本文の内容は、実在する取引先や社内関係者を装って精巧に偽装され、業務連絡や請求書送付などの形を取りながら受信者の警戒心を解きます。さまざまな攻撃の起点となりうるため、特に対策が求められます。

ビジネスメール詐欺(BEC)

経営層や取引先を装い、送金を指示するなどして金銭をだまし取る手口です。近年は生成AIによって巧妙化が進んでおり、容易に見抜けないメールが送られてくる可能性があります。

なりすましメール

送信元を偽装し、正規のメールであるかのように見せかける手法です。メールソースを確認すれば見破ることができますが、送信元が見慣れたメールアドレスになっていれば、疑うことなく開封する場合がほとんどでしょう。

内部リスクと人的ミス

下記の内部リスク・人的ミスが発生しないよう、社内全体での取り組みが必要です。

誤送信による情報漏えい

宛先の間違いや添付ファイルの取り違えなど、従業員のミスによる機密情報や個人情報の流出はよく起こるものです。ひとつのメールアカウントの複数人運用やBCC/CCの濫用も、誤送信の原因となりやすいです。

メールアカウントの乗っ取り

従業員のメールアカウントが不正利用され、フィッシング詐欺やスパム送信の踏み台となるケースです。パスワードの使い回しや推測されやすいパスワードの設定を避けるだけで、乗っ取られるリスクが大幅に低下します。

メール暗号化の未対策

暗号化されていないメールは、悪意のある第三者からの不正アクセスによってメール内容が傍受されたり、改ざんされたりするおそれがあります。機密情報を扱うビジネスメールにおいては、本文や添付ファイル、通信の暗号化が必須です。

内部関係者による情報漏えい

悪意を持った内部関係者(従業員や委託先)による情報の持ち出し・漏えいも近年は増加傾向にあります。アクセス権限の厳格運用、データの持ち出し制限、アクセスログの監視など管理体制を強化するほか、従業員のセキュリティー教育も有効です。

メールセキュリティーに関連する被害事例

メールの誤送信で、取引先企業2,750社分の金融機関情報を流出した事例があります。当該企業は送信した取引先32社に対してデータ削除を依頼し、被害企業への対応や再発防止策の整備に追われました。

第三者が企業の経営層になりすまし、M&Aを口実としてグループ企業役員に金銭を要求した事例もあります。メールのやり取りを通して不審に思ったグループ企業役員が電話確認を行ったところ、詐欺であることが発覚したため金銭的な被害はありませんでした。

企業が行うべき多層的なメールセキュリティー対策

被害にあう確率を最小限にするには、多層的な対策が求められます。その中でも、従業員の教育と訓練は不可欠です。ここでは、入口対策と出口対策、組織的対策を踏まえ、教育・訓練による人的ミス防止の重要性も解説します。

受信メール対策(入口対策)

ここでは、代表的な受信メール対策を紹介します。

アンチウイルス機能・マルウエア対策

メールゲートウェイ※1やエンドポイント※2でウイルスやマルウエアを検知・除去する方法です。

- メールゲートウェイ:社外と社内のメールの出入口にあたるシステムで、受信・送信メールを検査し、不正メールやスパムをブロックします。

- エンドポイント:PCやスマートフォンなど、利用者が直接操作する端末のこと。ウイルス対策ソフトなどを用いて端末上で脅威を検知・除去します。

迷惑メールフィルター(スパム対策)

不必要な広告メールや詐欺メールを自動で検知し、ブロックまたは隔離します。

サンドボックス

受信したファイルやリンクを隔離された仮想環境で実行し、安全性を検証する機能です。

送信ドメイン認証技術(SPF/DKIM/DMARC)

メールアドレスのなりすましを防止し、送信元の正当性を検証する技術です。

メール無害化機能

添付ファイルの削除・変換や、HTMLメールのテキスト化といった処理を施し、悪意のあるコンテンツを除去します。

送信メール対策(出口対策)

送信メールにもセキュリティー対策が必要です。下記の出口対策をとることが推奨されます。

メール・添付ファイルの暗号化

S/MIME※3、TLS/SSL※4などを用いて、メール本文や添付ファイルを暗号化し、情報漏えいを防ぎます。

- S/MIME(Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions):電子メールの本文や添付ファイルを暗号化し、送信者の電子署名で改ざんやなりすましを防ぐ仕組み。

- TLS/SSL(Transport Layer Security / Secure Sockets Layer):メール送受信の通信経路を暗号化し、第三者による盗聴や改ざんを防ぐ技術。

誤送信防止機能

送信保留、上長承認、宛先・添付ファイルの確認ポップアップ、BCC強制変換などの機能を活用し、人的ミスを防止します。

PPAP廃止と代替策の検討

パスワード付きZIPファイル送信(PPAP)はウイルスを検知できないケースが多く、マルウエアの感染源にもなります。代替策として、オンラインストレージやファイル転送サービスが挙げられます。

データ損失防止(DLP)機能

機密情報を含むメールの送信を検知・ブロックし、情報漏えいを未然に防ぎます。

組織的対策と運用ルール

社内で組織的なメールセキュリティー対策をとり、厳格な運用ルールを定めるのも効果的です。

セキュリティーポリシーの策定

メール利用に関する明確なルールやガイドラインを定め、組織全体のセキュリティーレベルを統一します。

メールアーカイブと監査

すべてのメールを一定期間保存し、セキュリティー事故発生時の原因究明やコンプライアンス対応に役立てます。

明確な責任分担・承認フローの設計

メール送信時の担当や承認者を明確にし、重要なメールは事前に承認を経ることでミスや漏えいを防ぎます。

不審メール受信時の対応フローの策定

不審なメールを受信した際の通報先・判断基準・初動対応を明文化します(たとえば「開かない/触らない/転送しない」など)。

教育・訓練による人的ミス防止

社員の意識が低いままでは、どれだけルールや仕組みを整えても十分な効果は得られません。eラーニングや模擬攻撃メールを用いた実践的な教育・訓練を取り入れることで、社員が実際に危険を見極める力を養うことができます。また、社員のセキュリティー意識が向上することでヒューマンエラーも発生しにくくなり、組織全体の防御力を高めます。

メールセキュリティー製品・サービスの選び方

セキュリティー対策のために、何らかのソリューションを導入する場合もあるでしょう。ここでは、メールセキュリティー製品・サービスを検討する際の、選び方や導入のポイントを紹介します。

主な製品・サービスのタイプを知る

メールセキュリティーの製品・サービスは、以下の3種類が代表的です。

クラウド型

導入・運用が容易で、場所を選ばずに利用できるのが魅力です。

ゲートウェイ型

組織内ネットワークと外部ネットワークの間に設置するタイプで、メール通信を監視・制御できます。

エンドポイント型

各端末にソフトウエアを導入することで、個別の保護が可能です。"

機能や導入メリットを比較検討する

メールセキュリティー製品・サービスを選ぶ際は、セキュリティー対策の機能がどのくらい網羅されているか、多種多様な脅威を検知できるかを確認する必要があります。また、既存システムとの連携性や、運用のしやすさ、費用対効果、導入後のサポート体制など、導入によって得られるメリットを比較することも重要です。

製品選定の限界と残留リスク

近年、標的型攻撃は高度化・多様化が進み、セキュリティー製品やサービスを導入しても、すべてのリスクを完全に排除することは困難です。特に「人の脆弱性」を突く手口は依然として猛威を振るっており、技術的な仕組みだけでは防ぎきれません。

そのため、製品選定に加えて「人的な対策」を組み合わせた多層防御の構築が重要です。次章では、標的型攻撃対策として高い効果が期待できる従業員訓練サービスについて解説します。

標的型攻撃に対抗するための従業員訓練

人的な対策、すなわち従業員のセキュリティーに対する意識向上とスキルアップは、技術的な対策をすり抜けてくる脅威に対抗するために欠かせません。

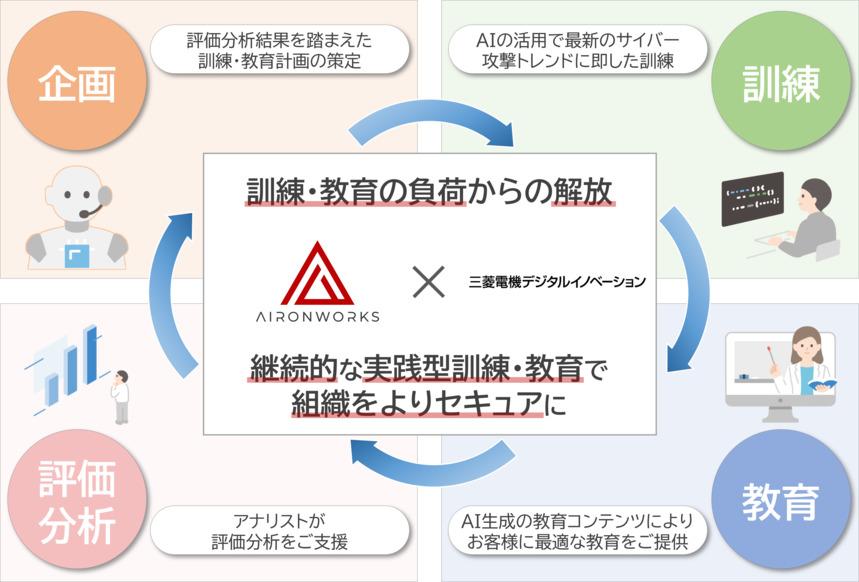

標的型攻撃に対応したセキュリティー訓練・教育として、当社は「標的型攻撃対策訓練・教育サービス」を提供しています。企画・訓練・教育・評価分析のサイクルを回しながら、実施企業のニーズに合った標的型訓練を実現可能です。

さらに、AIを活用した最新脅威対応のオーダーメイド型訓練・教育により、訓練・教育の企画から運営までにかかるお客様の工数を大幅に削減できます。多角的かつ豊富な訓練・教育コンテンツ、柔軟なカスタマイズ性、多言語への対応、充実したサポート体制など、多くの強みがあります。

また、当社では標的型メール攻撃を疑似体験できる「標的型メール訓練サービス」もご用意しています。訓練メールの本文や送信元、送信間隔などをカスタマイズ可能で、教育用の資料、訓練通知用のメールテンプレートといったサポートコンテンツもご利用いただけます。標的型攻撃に詳しいセキュリティーエキスパートの一貫したサポートも受けられるため、初めて従業員のセキュリティー教育を導入される企業様にもおすすめです。

まとめ

メールは標的型攻撃に利用されやすいため、企業がメールセキュリティー対策を万全にすることが求められています。巧妙な攻撃の手口から従業員の平凡なミスまでを幅広くカバーするためには、多層的なメールセキュリティー対策が必要です。ただメールセキュリティーソフトウエアなどを導入しただけでは不完全で、セキュリティーポリシーや運用ルールの策定、従業員の教育も考えなければなりません。

当社は「標的型攻撃対策訓練・教育サービス」をはじめ、多くのセキュリティー製品・サービスをご用意しています。企業におけるセキュリティーポリシー確立のコンサルティングを含め、システム設計・構築・導入から運用・保守まで、ワンストップで情報セキュリティーサービスの提供が可能です。セキュリティー対策でお困りなら、ぜひご相談ください。

資料ダウンロード

標的型攻撃メール訓練

に関する意識調査

運用負荷軽減と訓練品質向上の両立が急務