1990年代、PCサーバーによる超高速データ分析を実現したDIAPRISM開発秘話(後編)

左から、

三菱電機株式会社シニアアドバイザー 伏見 信也

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 クラウドプラットフォーム事業部 クラウド開発部 次長 鈴木 雅也

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 クラウドプラットフォーム事業部 データソリューション部管理課 シニアアドバイザー 森田 登

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 クラウドプラットフォーム事業部 データソリューション部技術第二課 米田 定義

本当に計算しているのか? と疑われた高性能

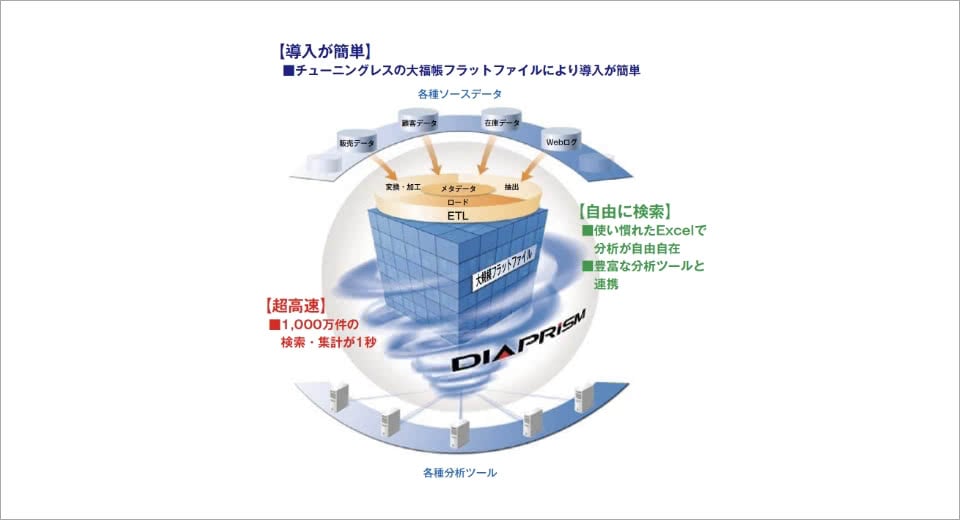

PCサーバー上で一般的なデータベースの数十〜百倍の集計・分析速度を実現した「DIAPRISM(ダイアプリズム)」は、1998年に発売されると市場から大きな驚きをもって迎えられました。ちなみに“DIAPRISM”というネーミングは開発リーダーである伏見氏の発案でした。

販売促進を担当していた鈴木雅也氏は展示会などでの顧客の反応を次のように語ります。

「DIAPRISMはMicrosoft Excelのアドインツールを使って大容量データの集計ができました。本来のExcelでは不可能な100万件以上のデータ集計が1、2秒で終わるのを見て、お客様は大変に驚いていました。本当に集計しているのか?と聞かれることも多かったです。また、お客様が普段お使いのデータをお借りしてのデモストレーションはとても効果的でした」

食品スーパーなどの流通・小売業界のニーズにマッチ

販売ターゲットとしては、データをたくさん持っているところが想定されました。有力な候補として挙がったのが流通・小売業界でした。

「日本には、どの地方にも独立系の食品スーパーのチェーンがあります。当時からスーパーにはPOSやポイントカードが普及しており、大量のデータを分析するニーズがあると考えました」(伏見氏)

実際、DIAPRISMの高速性や導入のしやすさは、地方の食品スーパーのニーズにマッチしていました。各地での販促やサポート活動を通して多くのことを学んだと森田氏は語ります。

「例えば、どんなスーパーがDIAPRISMの見込み客として有望か、お客様に教えていただきました。チェーン店も数店舗までならデータを見なくても勘と経験で売れ筋商品が分かる。しかし10店舗くらいから人の手には負えなくなる。だからそれくらいの規模になったばかりのところに持っていくと売れるはずだ、といったアドバイスです」

現在は、流通大手や、大規模ショッピングモールなどで発生する大量データに対しても、商品分析、顧客分析等の用途で活用いただいています。

完全ソフトウエア化を経て

現在のAnalyticMart へと受け継がれる

DIAPRISMは時代に合わせて進化していきました。大きな変化のひとつが2005年の完全ソフトウエア化です。PCサーバーの飛躍的な性能向上に合わせて専用ハードウエアは不要になりました。また、DIAPRISMと並行してログ分析に特化した「LogAuditor」という製品も発売されました。

2011年からはブランド名が「AnalyticMart」に統一されました。AnalyticMart は高速処理をはじめとするDIAPRISMの特徴を受け継ぎながら、現代の技術やニーズに合ったソリューションに進化しています。具体的には、IoTなどによるデータの増加への対応として、サーバー並列化によるスケーラビリティ強化や、個人情報など機密性が高いデータを暗号化するセキュリティー強化を行っています。また、近年では、標準SQLインタフェースを有するPostgreSQLを介してAnalyticMartを利用することが可能となり、アプリケーションとの接続性も向上しています。

AnalyticMart のSEである米田定義氏は次のように語ります。

「AnalyticMartの提案時に、今でもハードウエア処理ですか?と聞かれることがあり、DIAPRISMがとても印象深い製品だったことを実感します。今後は様々なBIツールとの連携やSaaSでの提供、AIやディープラーニングを使った予測など、お客様がより便利に使えるツールとして発展させていきたいと思います」

技術と顧客のギャップを埋められるエンジニアになって欲しい

技術的にもビジネス的にも成功したDIAPRISMですが、伏見氏はもう少し早い段階から顧客の目線に立って開発すべきだったと振り返ります。

「当時は技術を追求することに夢中で、それが何に使えるのかという、技術と顧客の間を埋める作業が後回しになっていたと思います。技術的に優れているだけでなく、お客様の問題を解決して初めて製品としての価値が生まれます。現役のエンジニアの皆さんには、ぜひともそのギャップを埋められる存在になっていただきたいと思います」