「エスカレーター片側空け文化論」

~新文化の行方は?~

2025年6月13日

執筆:営業統括 西山 正人

エスカレーターの片側空け(右側は止まって、左側を追越し用に空ける/或いは逆)への興味は、ずいぶん昔に「探偵ナイトスクープ」というTV番組で取り上げられたことから始まりました。内容は、関西は左側空け、東京では右側空けと異なっているが実際どこの地域で切替わっているのかを調査するというものでした。番組の詳細はよく覚えていませんが、出張や旅行に訪れると、どちらを空けるのかずいぶんと気にしてきた気がします(仙台に単身赴任した時は大阪と同じ左側空け文化だったので、少し違和感を覚えました)。また、関西の特殊性は「大阪万博」を期に大阪が国際標準に合わせたという情報から、なぜ国際標準と日本は逆なのか?という疑問を持ち、もしかしたら車両の右走行、左走行が影響しているのかもしれないという仮説の元、左側走行のインドに駐在している後輩に確認したところ(くだらない質問をしてくる先輩だと呆れられたと思いますが…)インドのエスカレーターも右側空けだということで、本件大いに腑に落ちてそのままになっておりました。

今年度は、「大阪・関西万博」の年ということもあり、中途半端になっていたエスカレーター片側空け問題についてネット情報を中心に調査し、当エスカレーター片側空け問題について整理し、その奥に潜む文化について考察してみたいと考えます。(情報は江戸川大学の斗鬼正一先生のおまとめになったものが中心となっています)

まず、日本で初めてエスカレーターが登場したのは1914年(大正3年)上野公園で開催された「東京大正博覧会」でした(3月8日がエスカレーターの日となっているのは当歴史から)。また同年、日本橋三越呉服店の新館が開業されその1階2階の間にエスカレーターが設置されたようです。日本でのエスカレーターの幕開けと言えるでしょう。

その後、国内に高架駅や地下鉄が導入されるにつれて、エスカレーターの活躍の場所が拡大していったようです。興味深いのは、日本で初めて駅にエスカレーターが設置されたのは、大阪(現阪急天神橋筋六丁目駅)で、また、地下鉄でも大阪市営地下鉄開業時に最初に設置されたということで、大阪が片側空け問題の「異文化」を繰り広げるのは、エスカレーター創成期に携わってきた伝統と自負のようなものがあるのかもしれません(東京ライバル視説もあるようです)。

いよいよ片側空けの歴史ですが、日本でエスカレーターの片側空けが始まったのが1967年阪急梅田駅にムービングウォークとエスカレーターが設置された時、左側を空けるようアナウンスが行われたことが始まりのようです。ただ浸透したきっかけとしては、1970年に開催された万博を根拠とした「大阪万博説」(多くの外国人が訪れるのに備え国際ルールを基準に「国際標準」の左側空けを徹底したというもの)ですが、諸説あるようです。ただ、私が上海万博の開催(2010年)の前年に会場視察に訪れた際、上海は、マナー向上のため市を挙げて、(例えばバス待ちで並ぶマナー等)取組んでいるという話をお伺いしました。国際イベントのときは(ワールドカップサッカーの時もそうでしたが)自国に固執しないマナーとか、おもてなし等を重んじる空気が醸成される機会であり、また、海外の人たちとの交流(観光客含む)により、自国の良さ、悪さ、アイデンティティが確認される機会になるのだと思います。

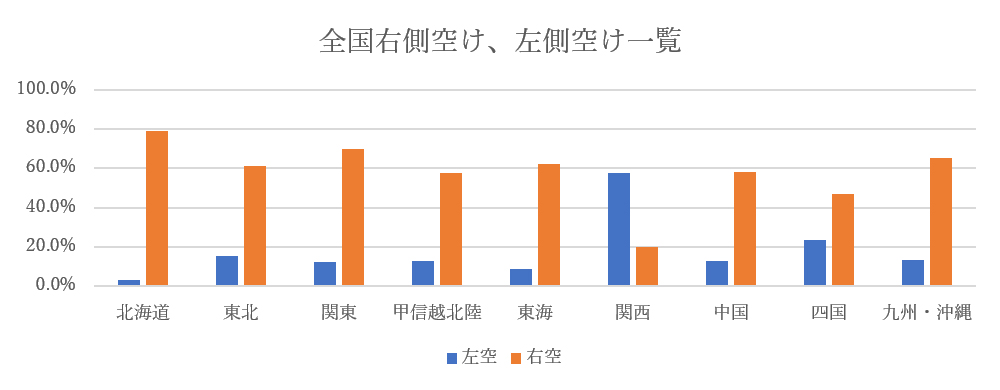

Jタウンネット「エスカレーターで立つのは右か左か...その「境界線」を徹底調査!」を元に当社でグラフを作成

東京の片側空けについては、どちらかというと自然発生的に右側空けが始まったようです。全国的には「右側空け」が57.0%と優勢で、北海道(右空78.8%:左空3.0%)東北(61.1%:15.3%)関東(70.0%:12.4%)甲信越北陸(57.7%:12.7%)東海(62.3%:8.9%)中国(58.3%:12.5%)四国(46.8%:23.4%)九州・沖縄(65.4%:13.1%)のようです。唯一「左側空け」が優勢なのが関西(20.1%:57.7%)ですが内京都は(左25.5%)と少なく国内外の観光客の影響と考えられています(2014年Jタウン研究所調査)。仙台については、2001年の段階で片側空けの文化がなく、その後JR駅で右側空け、市営地下鉄で左側空けが行われ現在に至っており、私の違和感につながったようです。

いずれにしてもポイントは、片側空けという行為が、急いでいる人のために片側を空けるという「マナー」として出たもので、交通機関等も呼びかけ・アナウンス等を通じて推奨してきた経緯があります。時代背景的には、高度経済成長期であり仕事で忙しく上下する人たちへの配慮ということがあるようです。

では、グローバルでの片側空け問題はどうなっているのでしょう。私がエスカレーターの「片側空け」と、「交通法」の関係を推測した通り、「交通法」と、「片側空け」はほぼ一致しているようです。交通において右側通行を採用している国は、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、スイス、チェコ、ハンガリー、ロシア、サウジアラビア、イスラエル、アメリカ、カナダ、メキシコ、コスタリカ、パナマ、ベトナム、中国、台湾、韓国等広範に渡っています。また、一方で左側通行は、イギリスと元イギリス領だった地域が多く、ニュージーランド、オーストラリア、インド、パキスタン、マレーシア、ブルネイ、ケニア、南アフリカ等々ですが、右側通行の国VS左側通行の国ということでは、【3:1】位といわれているようです。通行法はある意味、国の文化ですが、征服した国は(植民地にした国は)交通法も合わせるという行為が行われ、また、敵対した国は逆を採用するということがあったようです。日本も終戦後GHQより、右側通行に変更するように要求されたそうですが、天文学的財政支出を必要とすることを理由に拒否したそうです(応じていれば片側空けは統一されていたのかもしれません)。

ではなぜイギリスは左側通行かとなりますが、産業革命の頃より、馬車は左側通行という習慣が根付いていたようです。一説には馬車を操る御者が右手にムチを振うのに右側通行だと歩行者が危険だからという理由だったようです。余談ですが車は右側通行でも、もともと右側ハンドルでしたが大量生産のはしりとなった「T型フォード」が左ハンドルを広めたようです。日本は、なぜ左側通行かという問いには、イギリス方式を採用したとか、武士が刀を左側に差していたため、刀がぶつからないよう左側通行になった等明確ではありません。

不思議なことに交通法とエスカレーター片側空けが一致していない国・地域はなんと「イギリス」「香港」「大阪(関西)」ということで、イギリスの不一致は長年の謎とされており、諸説あるようです。

エスカレーター片側空け文化について述べてきましたが、近年はエスカレーターを歩くこと自体が危険だとする「新文化」が登場しています。日本エレベーター協会は「エスカレーターは本来、立ち止まって利用するもので、安全基準もこれが前提」としています。エスカレーター片側空け文化は東京都だけでも年間1400件(2019年)もの事故を引き起こしており、乗り方を見直す議論も盛んにおこなわれています。2020年の東京オリンピックに向けても、海外から多くの方々が来日する前提で様々な「エスカレーター乗り方改革」活動が展開されたようです。

エスカレーターの片側空けのデメリットについての調査もあり、片側歩行よりも2列とも止まった方が、輸送量が3割伸びたとのデータもあるようです。様々な活動がおこなわれてもなかなか定着しない「新文化」ですが、成功例もあるようです。

1つは、コミックマーケット(まんが同人誌の祭典)では10年以上に渡り「2列に整列して歩行禁止」というルールが定着しているようです。コミケは40万人もの動員のあるイベントですが、2008年のエスカレーターでの転倒事故を契機としてルール化されました。もう1つの成功例は名古屋市です、名古屋市は交通局が15年かけて熱心に呼びかけてきたことでエスカレーターの2列並びが浸透しているようです。(名古屋市は2023年に条例化・2026年のアジア競技大会でのさらなる定着を目指す)。条例という意味では埼玉県が2021年に全国初の条例を制定しましたが、定着には時間がかかっているように見受けられます。

成功例はあるものの、マナーとして定着した文化を「新文化」が凌駕することはたやすくないようです。「高度経済成長期」に育った文化から「超高齢化社会」を迎えるために必要な「新文化」。もしかすると今回の「大阪・関西万博」は「新文化」定着へのいい機会だったのかもしれません。

2024年には3,687万人となった海外からの観光客も2025年には4,000万人を超える予想であり、どの様な文化で海外のお客様をお迎えするかは大切なことだと思います。

私は、「どの様な習慣を持つ人たちにも適応する」よりも「繊細な日本食」「清潔でマナーの良い国民性」等美しい文化を持つ日本らしく「新文化」を整然と定着させていくことがリスペクトされる国への道のような気がしますが皆さんいかがでしょうか?

- 大阪・関西万博は公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の登録商標です。

- ワールドカップサッカーはフェデェレイション インターナショナル デ フットボール アソシエーションの登録商標です。

- コミックマーケット、コミケは有限会社コミケットの登録商標です。

- アジア競技大会はオリンピック カウンシル オブ アジアの登録商標になります。

メールマガジン

メールマガジン

「BizConnect」ご案内

メールマガジン「BizConnect」は、最新トレンド、新製品・サービスなど広いテーマ情報をお届けします。

きっとお客様の仕事の質の向上に繋がる気づきがありますので、ぜひご登録ください。

-

オンライン/オフラインのイベントやセミナーの開催情報をいち早くご案内いたします。

-

製品・サービスのご紹介や、新製品のリリース案内、キャンペーン情報などをご案内いたします。

-

市場トレンドや、業務改善のポイントなど、今知っておきたい情報をお届けします。

ひと息つけるコンテンツも!