技術コンタミネーションとは?

共同研究の落とし穴や知財リスクを未然に防ぐ

タイムスタンプ・電子署名も解説

- #技術コンタミネーション

- #知財管理

- #トラストサービス

2025年10月16日

オープンイノベーションや外部パートナーとの共同研究が一般化する現代において、「技術コンタミネーション(技術コンタミ)」のリスクが深刻化しています。これは、自社と他社の技術が意図せず混ざり合い、区別がつかなくなる状態を指します。

技術コンタミネーションは、知的財産の権利を巡るトラブルや、高額な損害賠償訴訟に発展しかねない重大な経営リスクとなります。

本記事では、技術コンタミネーションの基本的な意味から、具体的なリスク、発生原因、そして企業が取るべき防止策までを体系的に解説します。自社の貴重な技術的資産を守り、パートナー企業との健全な協業関係を築くための知識として、ぜひご覧ください。

技術コンタミネーション(技術コンタミ)とは

「コンタミネーション(Contamination)」とは、もともと「汚染」や「混入」を意味する言葉です。この用語が知的財産や技術開発の分野で用いられる場合、「技術コンタミネーション」あるいは「情報コンタミネーション」と呼ばれます。

具体的には共同研究などの過程で、自社が保有する技術情報と、他社から開示された技術情報が混在し、その境界線が曖昧となって区別が困難になる状態を指します。

近年は、単独の企業だけで全ての技術を生み出すことが困難となり、オープンイノベーションの流れのもと、企業間連携や共同研究、M&Aが活発化してきました。こうした外部との協力は新たな価値を創出する推進力となる一方で、情報が交錯しやすくなり、技術コンタミネーションのリスクも高まります。

技術コンタミネーションのリスクと影響

技術コンタミネーションを放置すると、企業経営に深刻なダメージを与えかねません。具体的には、以下の3つの大きなリスクが考えられます。

- 知的財産の帰属があいまいになる

- 意図せず他社の営業秘密を「不正使用」してしまう

- 高額な損害賠償請求を伴う訴訟に発展する

それぞれのリスクについて、詳しく見ていきましょう。

リスク1.知的財産の帰属があいまいになる

共同研究や開発では、自社と相手方の技術的貢献の境界が曖昧になりやすく、発明の権利を巡る争いに発展する危険性があります。

特に、契約書や議事録で「バックグラウンド技術(各社が従来保有する技術)」と「フォアグラウンド技術(共同研究で新規に生まれた技術)」を明確に区別されていない場合、問題は深刻化しやすいでしょう。

その結果、意図せず独自技術が共同成果と見なされ、権利の一部を失う恐れもあります。

- <事例:魚体内の血液除去装置事件>

-

この事件では、共同研究で得られた発明を被告が単独で特許出願しました。

これに対して原告は、自らも共同発明者であると主張。裁判所は発明の核心部分に原告が実質的に関与したと認定し、被告に対して特許権持分の2分の1を原告へ移転するように命じました。

この事例は、権利帰属の管理を怠ると重大な結果を招いてしまうリスクを象徴する判例です。

リスク2.意図せず他社の営業秘密を「不正使用」してしまう

他社から正当な手続きで秘密情報を受領した場合や、転職者が前職の情報を持ち込んだ場合、それらが自社の情報と混ざってしまうと、どの情報を利用できるのか判断が極めて困難になります。

たとえ入手経路が正規であっても、契約で定められた目的以外に使えば「不正使用」とされ、不正競争防止法違反に問われる可能性も少なくありません。

その結果、民事上の損害賠償に加え、刑事罰の対象となる恐れもあります。採用企業も「知らなかった」では済まされず、従業員が持ち込んだ情報を適切に管理しなかった責めを負うことになります。

- <事例:塗料メーカーの所属していた従業員による不正>

-

ある塗料メーカーの元部長が、在職中に配合データをUSBメモリに無断で複製し、転職先に提供した事件です。

元部長には正規のアクセス権限がありましたが、情報を持ち出して利用した行為は不正競争防止法違反(営業秘密の不正使用)と認定され、懲役2年6カ月(執行猶予3年)、罰金120万円の有罪判決が下されました。

この事例は、正規の権限よりも利用目的の正当性が厳しく問われることを示しています。

リスク3.高額な損害賠償請求を伴う訴訟に発展する

技術コンタミネーションに起因する紛争は、ときに国際的な大規模訴訟に発展し、企業に甚大な経済的損失を与える場合があります。

特に海外企業との争訟では、日本基準を超える巨額の賠償を命じられる事例も少なくありません。もし自社のコア技術が流出すれば、競争優位性を失うだけでなく、存続そのものが危機に直面します。

- <事例:新日鐵住金 vs. POSCO事件>

-

新日鐵住金(当時)の元技術者が、重要技術である「方向性電磁鋼板」の製造ノウハウを韓国POSCOへ不正提供したとされる事件。新日鐵は日米韓で訴訟を起こし、当初1000億円の賠償を請求しましたが、最終的にPOSCOが300億円を支払うことで和解が成立しました。

巨額の和解金は、コア技術流出が経営に与える深刻な影響を浮き彫りにした象徴的事例です。

技術コンタミネーションの原因

では、なぜ技術コンタミネーションは起きてしまうのでしょうか。その主な原因は、以下の3つに大別できます。

1.契約内容の不備

技術コンタミネーションの多くは、契約段階での曖昧さが引き金となります。

秘密保持契約(NDA)や共同研究契約において、開示・受領する秘密情報の範囲や、成果物である知的財産の帰属条件が曖昧なままプロジェクトを開始してしまうと、後々のトラブルにつながりやすくなります。

特に前述した「バックグラウンド技術」と「フォアグラウンド技術」の定義や区別が明確ではない契約は非常に危険です。自社が長年培ってきた技術が、いつの間にか共有資産として扱われてしまうリスクをはらんでいます。

2.情報管理体制の不備

組織としての情報管理体制の甘さも、技術コンタミネーションの温床となります。電子データや紙の資料が、他社から受領した情報と自社の情報とで区別されずに保管されている状況は非常に危険です。

例えば、共有サーバー内にプロジェクトごとのフォルダ分けやアクセス権限設定がされていない、情報の受領日時や担当者の記録が残されていない、といった基本的な管理が徹底されていない場合、情報が容易に混在してしまいます。

3.開発プロセスでの混入

開発担当者の人的要因によっても、技術コンタミネーションは引き起こされます。

例えば、一人の開発者が複数のプロジェクトを兼務していると、あるプロジェクトで得た他社の秘密情報を、無意識のうちに別のプロジェクトで利用してしまう可能性があります。

また、開発環境が物理的・論理的に分離されていない「クリーンルーム」対策が不十分な場合も、外部情報が開発環境に混入しやすくなってしまいます。

技術コンタミネーションの原因を取り除くためには、開発者個々の意識だけでなく、情報の混入を防ぐ仕組みづくりが欠かせません。

技術コンタミネーションを防ぐ対策

技術コンタミネーションは、一度発生するとその影響は甚大ですが、適切な対策を講じることで未然に防げます。以下では、「事前」「情報受領・管理」「開発実行」の3つのフェーズに分けて対策を紹介します。

1.共同研究開始前の事前対策

共同研究に着手する前に、情報や権利の線引きを明確にしておくことで、後々の紛争リスクを大きく減らせます。

-

- バックグラウンド技術の特許出願

-

自社がもともと保有している技術(バックグラウンド技術)のうち、重要なものは、特許出願を済ませておくことが効果的です。特許として出願・権利化することで、その技術の所有権が自社にあることを公に証明できます。

これにより、後から相手方に「その技術は共同研究で生まれたものだ」と主張されるリスクを大幅に低減できます。

-

- 契約範囲・成果物・知財帰属の明確化

-

共同研究契約書では、研究の目的や範囲、定義される成果物、そしてそれによって生まれる知的財産権の帰属を、可能な限り具体的に記載することが極めて重要です。

「目的の範囲内でのみ利用可能」「改良技術の権利は開発した側に帰属する」など、実務担当者と法務・知財部門が緊密に連携し、想定されるあらゆるケースを考慮して細部まで明文化しましょう。

2.情報受領・管理フェーズの対策

共同研究で受け取る情報を正しく扱い、証拠を残しておけば後の紛争防止につながります。

-

- タイムスタンプなどを活用した証拠化

-

共同研究においては、他社から秘密情報を受け取る前に、自社がすでに保有している関連情報を客観的に証明できる状態にしておくことが重要です。そのための有効な手段が、電子文書に付与する「タイムスタンプ」です。

タイムスタンプを利用すると、「その文書が特定の時刻に確かに存在していたこと」と「作成当初から改ざんされていないこと」を第三者機関が証明してくれます。これにより、情報受領前から自社が独自に開発していた事実を裏づける強力な証拠となり、知的財産権を巡るトラブルを未然に防げます。

その他、公証役場で認証を受ける公証制度も同様に、情報の存在や内容を証明する仕組みとして活用可能です。

また、タイムスタンプは単なる時刻証明にとどまらず、知的財産管理全体の基盤としても有効です。研究ノートや設計資料、契約書、議事録などに日常的に付与しておけば、開発経緯や合意内容を長期にわたって正確に保全できます。

これによって「いつから存在する情報なのか」「改ざんが行われていないか」を明確に示せるため、共同研究における透明性を高めると同時に、自社の独自技術を守る有効な手段となります。

-

- 受領プロセスの管理(記録・不要情報の返却)

-

技術情報のやり取りは、個人のメールなどではなく、プロジェクト専用のメールアドレスや記録・管理システムを通じて行います。日時、送受信者、情報の概要、経緯などを漏れなく記録し、管理しましょう。

また、契約目的と関係のない情報や過剰な情報を受け取ってしまった場合は、速やかに返却または責任をもって廃棄し、その対応記録も必ず保存しておくと紛争時にも効果的です。

3.開発実行フェーズの対策

共同研究を円滑かつ安全に進めるためには、開発の現場で情報管理を徹底し、後々の紛争に備える仕組みを整えることが大切です。

-

- 分離保管とアクセス管理

-

他社から受領した秘密情報は、自社の情報とは物理的・論理的に完全に別のフォルダやサーバーで管理し、アクセス権限をプロジェクトの関係者のみに厳格に限定します。

誰がいつどこからアクセスしたか、ログを記録・監視することで、不正利用の抑止力となり、万が一問題が発生した際の原因究明にも役立ちます。

-

- 廃棄対応の徹底

-

契約が終了した際に は契約内容に従い、受領した秘密情報およびその複製物や派生データを速やかに廃棄、または返却します。

個人のPCやバックアップサーバーに残存しないよう、具体的な廃棄方法や確認手順を社内ルールとして明文化し、徹底を心がけましょう。

-

- メンバー選定と誓約書の取得

-

類似技術を扱う別のプロジェクトに従事している、あるいは過去に関与していたメンバーを、新たな共同研究の担当から外すといった人的分離も有効な対策です。

また、プロジェクトメンバーからは「本業務において、他社から得た秘密情報を利用しない」といった内容の誓約書を取得することで、コンプライアンス意識を高め、意図しない情報の混入を防ぎます。

-

- スクリーニング・クリーンルーム対策

-

開発に着手する前に、開発環境に使用する情報やツールを事前にスクリーニングし、外部の秘密情報が含まれていないクリーンな状態から作業を開始します。

さらに、外部ネットワークから遮断されるなど、物理的・論理的に隔離された開発環境(クリーンルーム)を設けることも、コンタミネーション防止に極めて効果的です。

-

- 開発経緯の記録化

-

設計や開発のプロセス、アイデアの発想経緯、参考にした文献や情報源などを、時系列で詳細に文書化しておくことが紛争時の強力な武器になります。

こうした記録が整備されていれば、後から「どの情報をもとに開発したのか」を客観的に説明でき、自社の開発の正当性を証明する有力な証拠となります。

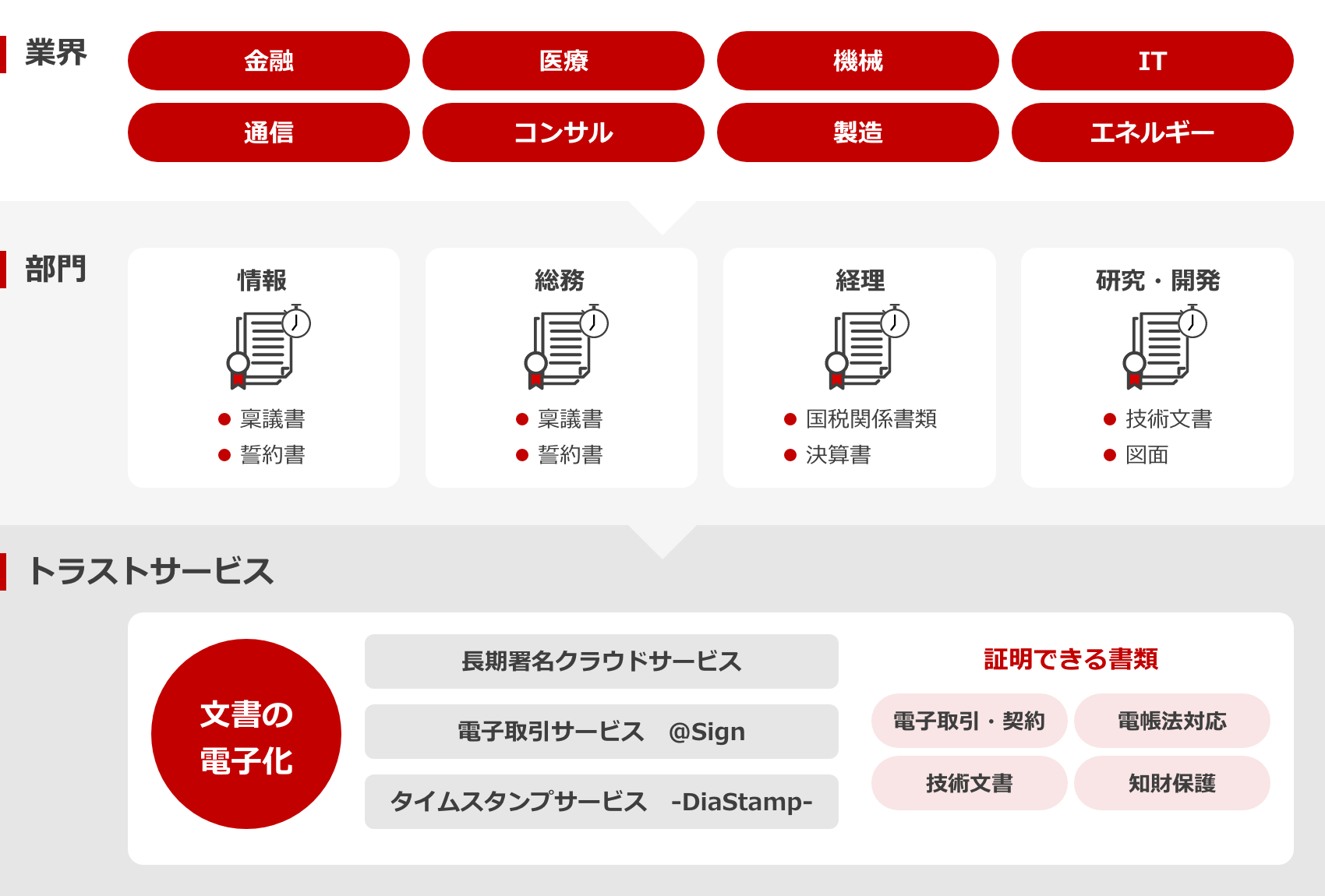

技術コンタミネーション対策ならトラストサービスの活用を

ここまで解説してきた技術コンタミネーション対策、特に「自社がいつ、どのような技術情報を持っていたか」を証明する上で、認定タイムスタンプをはじめとするトラストサービスの活用が非常に有効です。

当社は、時刻認証業務認定事業者(TSA)として信頼性の高い「タイムスタンプサービスDiaStamp」を提供しています。タイムスタンプを導入すると、電子文書に対して法的に有効な時刻認証を付与し、「その文書がいつから存在していたか」「作成当初から改ざんされていないか」を客観的に証明できます。

文書管理システムやワークフローシステムと連携し、日々の開発記録や自社が保有するバックグラウンド技術に関する資料に認定タイムスタンプを付与することも可能です。こうした仕組みにより、共同研究における自社の技術的貢献度や、独自性を立証する際の強力な証拠の確保が実現できます。

また、ここに「誰が該当文書を作成・署名したか」を証明する電子署名を組み合わせることで、その作成主体を明確に示せるようにもなります。

このように、技術文書の存在・完全性・作成主体を総合的に裏づける強固な証拠基盤の構築方法として、タイムスタンプと電子署名の併用が効果的な手段と言えるでしょう。

自社の知的財産を守り、安心してオープンイノベーションを推進するために、まずは信頼できる証拠管理の仕組みを構築することが第一歩です。技術コンタミネーション対策や、電子署名・タイムスタンプの活用にご興味をお持ちでしたら、ぜひご検討ください。

参考

- 令和2年(ワ)第7486号 特許権移転登録手続等請求事件,大阪地方裁判所,

- 平成28(わ)471 不正競争防止法違反,名古屋地方裁判所,

- 平成29年(ワ)第29604号 損害賠償等請求事件,東京地方裁判所,