先使用権とは?

商標・特許トラブルを防ぐ要件とタイムスタンプの活用法

- #先使用権

- #知財管理

- #トラストサービス

2025年10月16日

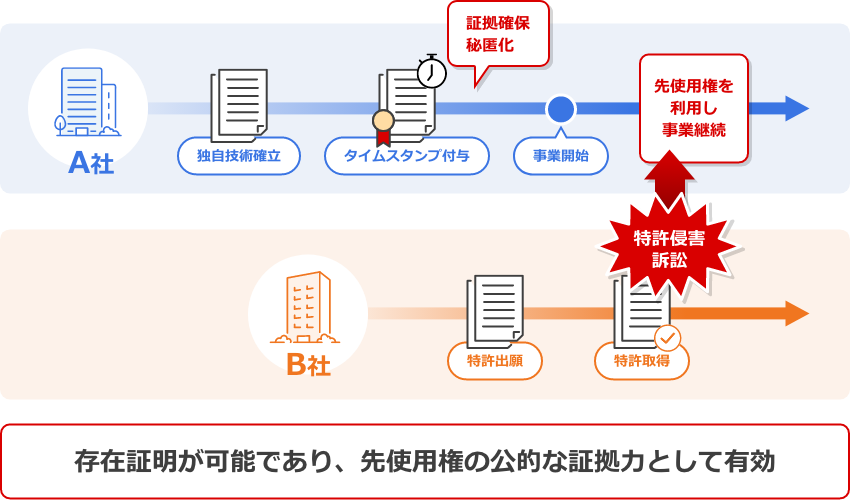

知財管理が徹底されていないと、長年使ってきた製品名が他社に商標登録されたり、開発中の技術が他社に特許出願されたりする事態が起こる場合があります。

しかし「先に使っていた」という事実を証明できれば、事業を継続できる可能性がある「先使用権(せんしようけん)」をご存じでしょうか。

本記事では、先使用権の基本的な知識から、権利を主張するための要件、具体的な証拠の残し方まで事例を交えてご紹介します。知財トラブルから自社を守るための知識として、ぜひご一読ください。

先使用権とは

先使用権のメリット・注意点

先使用権には、事業を守る上で大きなメリットがある一方、注意すべきデメリットも存在します。権利を正しく活用するために、両方の側面を理解しておきましょう。

メリット1.登録がなくても事業を継続できる

最大のメリットは、他社に商標登録や特許出願をされても、事業を継続できる点です。

一定の要件を満たせば、差止請求や損害賠償請求を受けることなく、自社の事業を守ることが法的に認められます。

訴訟リスクから自社を守るための、有効な防御手段の一つと言えるでしょう。

メリット2.差止請求や損害賠償のリスクを回避できる

特許権者や商標権者から権利侵害を主張された場合でも「先に使っていた」という客観的な証拠があれば、有効な反論が可能です。

これにより、予期せぬ訴訟リスクや金銭的な負担を回避することにつながります。

注意点1.独占的・排他的な権利ではない

先使用権は、あくまで自身が「使用を継続できる」権利に過ぎません。

例えば商標の場合、商標権者の権利を無効にするものではないため、市場に同じ名称の商品が混在し、販売上の混乱が生じる可能性は残ってしまいます。

注意点2.立証責任は使用者側にある

先使用権は自動的に認められるものではなく、権利を主張する側がその事実を証明しなければなりません。特許では「発明の実施または準備の事実」、商標では「使用の継続性」などを証明する客観的な証拠が不可欠です。証拠がなければ、権利を主張することはできません。

上記の通り、先使用権は決して万能な権利ではなく、裁判所の判断によっては認められない場合もあります。保護される範囲も、使用していた事業の範囲内に限定されるのが一般的です。

そのため、権利を主張する際は、弁理士などの専門家と連携して進めることが望ましいです。

先使用権を主張するための要件

商標法や特許法では、先使用権を主張するための要件をそれぞれ満たす必要があります。

| 商標法の場合 | 特許法の場合 | |

|---|---|---|

| 時間的要件 | 他者がその商標を商標として特許庁に出願するよりも前から、当該商標の使用を開始していること | 他者がその発明を特許庁に出願するよりも前から、当該発明を用いた事業やその準備を開始していること |

| 地理的要件 | 当該商標の使用が日本国内で行われていること | 当該発明の実施や準備が日本国内で行われていること |

| 状況的要件 |

|

他者の発明内容を知らずに(善意で)、自ら独立してその発明を完成させたか、または善意の発明者からその内容を知得したものであること |

| 継続性要件 | 先使用権の主張の時点においても、その商標の使用や関連事業を継続していること |

なし (権利を主張する時点での事業の継続を直接の要件とする趣旨の規定はない) |

両者に共通しているのは、日付の証明や記録の信頼性が重要である点です。

これらの要件を満たし、客観的な証拠に基づいて証明することが、先使用権の主張には不可欠です。

先使用権を立証する方法

先使用権を主張するには、定められた要件を満たすことに加え「いつ、どこで、何をしていたか」を客観的な証拠で証明する必要があります。

しかし、実務の現場では、いざという時に証拠が不十分で、権利の主張が認められないケースも少なくありません。

立証に向けた証拠管理のポイント

「言った」「やった」という口頭での主張だけでは、証拠として認められません。立証のためには、第三者が見ても信頼できる証拠が必要です。具体的には日付、内容、作成者が明確な文書や電子データである必要があります。

例えば、製造業における技術関連の証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

- 研究開発ノート、実験ノート

- 技術成果報告書

- 仕様書、設計図

- 会議の議事録

上記の文書に、作成時点の記録(作成日や作成者)が残り、改ざんされていないことが証明できれば、訴訟時の立証力を高められます。

日頃から証拠の「信頼性」「継続性」「第三者性」を意識して、記録を整備・管理することが重要と言えるでしょう。

先使用権が認められた事例からみる証拠の種類

過去の判例として有名な「ウォーキングビーム事件」では、製品の販売には至っていませんでしたが「事業の準備」をしていたことが認められ、先使用権が有効と判断されました。

この裁判で証拠として提出されたのは、以下のような資料です。

- 見積仕様書や設計図

- 下請会社への見積依頼書

- 顧客からの引き合いや入札への参加記録

この事例が示すように、まだ販売や製造を開始する前の段階であっても、事業化に向けた具体的な準備活動を示せる記録は、先使用権を裏付ける有力な証拠となり得ます。

証拠の保存・立証に役立つ証拠力を高める具体的な手段

先使用権を有効に活用するためには「証拠を残す」ことが大切です。また、ただ記録を残すだけでなく、その保存方法と記録の「真正性(本物であること)」を証明するかが重要になります。

ここでは、証拠力を高めるための具体的な手段を解説します。

(1)タイムスタンプと電子署名の活用

電子データで証拠を管理する場合、タイムスタンプと電子署名の活用が効果的です。

-

- 電子署名

- 電子データに対して付与される署名で、「誰が」その文書を作成したのかを証明します。

-

- タイムスタンプ

- 電子データがある時刻に存在し、それ以降改ざんされていないことを証明します。「いつ」から存在するかを証明する役割を担います。

この2つを組み合わせることで、「誰が、いつ作成し、その後改ざんされていないか」を高いレベルで証明できます。

設計図や研究データなどの電子ファイルに日常的に付与することで、効率的かつ確実に証拠を積み重ねることが実現可能です。

紙の書類に比べて管理や検索が容易で、長期保管にも適しているため、現代の証拠管理に最適な手法と言えるでしょう。

(2)公証制度の活用

公証制度は、公証役場で公証人に文書の存在と作成日時を証明してもらう制度です。具体的には以下の方法があります。

-

- 確定日付の付与

- 私文書に公証人が日付印を押すことで、その日にその文書が存在したことを証明します。いつから文書が存在したかを証明する有効な手段です。

-

- 事実実験公正証書

- 公証人が自ら見聞きした事実を記録するもので、製造工程や製品の詳細な構成など、文書だけでは立証が難しい具体的な実施状況を客観的に証明できます。

-

- 私署証書の認証

- 文書の作成者が、公証人の前で署名または署名の自認をすることで、本人が作成したことを証明します。

-

- 宣誓認証

- 私署証書の認証に加えて、作成者が公証人の前で「文書の記載内容が真実である」と宣誓する制度です。虚偽の宣誓には罰則が科されるため、文書の内容そのものの信頼性を高く担保できます。

-

- 契約などの公正証書

- 契約書などを公文書として作成する制度です。当事者の意思を確認するため、契約の成立や内容について、高い証明力を持ちます。証明力を高める制度です。

これらの制度は公的な第三者が介在するため、非常に高い証拠能力が認められます。一方で、公証役場へ出向く手間や費用がかかる点を考慮する必要があります。

(3)郵便制度の活用

郵便局が提供するサービスを利用して、文書の存在を証明する方法もあります。

-

- 内容証明郵便

- 「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に送付したか」を郵便局が証明する制度です。

-

- 引受時刻証明

- 郵便物の引き受け時刻を証明するサービスで、内容証明と組み合わせることで証拠力を高めます。

公証制度に比べて手軽で安価に利用できますが、証明できるのは「文書を送付した事実」であり、文書が「いつ作成されたか」を直接証明するものではない点に注意が必要です。

先使用権を有効活用した証拠管理の事例

先使用権を立証するためにどのような証拠をそろえるべきか、具体的にイメージするのは容易ではありません。有効な証拠管理方法を学ぶには、実際の企業の取り組みを見るのが効果的です。

ここでは、特許庁が公開するガイドライン「先使用権制度の円滑な活用に向けて―戦略的なノウハウ管理のために―(第2版)」で紹介されている事例の中から、先使用権の証拠確保の具体的手法を解説します。

事例1:F社(機械系)

機械メーカーであるF社は、顧客に販売した装置に関連する設計図など、あらゆる図面にタイムスタンプを付与しています。

- 【証拠確保に向けてタイムスタンプを付与しているデータ】

-

- 顧客に販売した装置に関するあらゆる設計図などの図面

- 顧客ごとの細かな仕様変更があった場合も、少なくとも装置の図面

- 重要な技術を含む装置の制御に関するコンピュータプログラム

F社は自社のノウハウを守るためだけではなく、他社が同様の技術で特許を取得した場合でも、装置を購入した顧客が事業を継続できるよう、先使用権の確保に取り組んでいます。

自社だけでなく、顧客の事業継続リスクまでをも考慮した、戦略的な取り組みが評価されています。

出典:「先使用権制度の円滑な活用に向けて―戦略的なノウハウ管理のために―(第2版)」第4章 企業の実例 P.83 企業F(機械),特許庁,

事例2:Q社(化学系)

医療関連メーカーQ社は、顧客への製品提供継続を最重視し、予期せぬ他社特許に備え先使用権の証拠確保に注力しています。

- 【証拠確保に向けてタイムスタンプを付与しているデータ】

-

- 事業関連資料全般

- 大型製品のロット番号・製造日記載資料(製品に刻印)

- 部門間管理番号対応表

同社では、製造部門と経理部門で製品に異なる管理番号が付与されているという課題がありました。そこで、両部門の番号の対応表を定期的に作成し、その対応表自体にもタイムスタンプを付与することで、記録の紐づけと証拠としての一貫性を確保しています。

出典:「先使用権制度の円滑な活用に向けて―戦略的なノウハウ管理のために―(第2版)」第4章 企業の実例 P.93 企業Q(化学),特許庁,

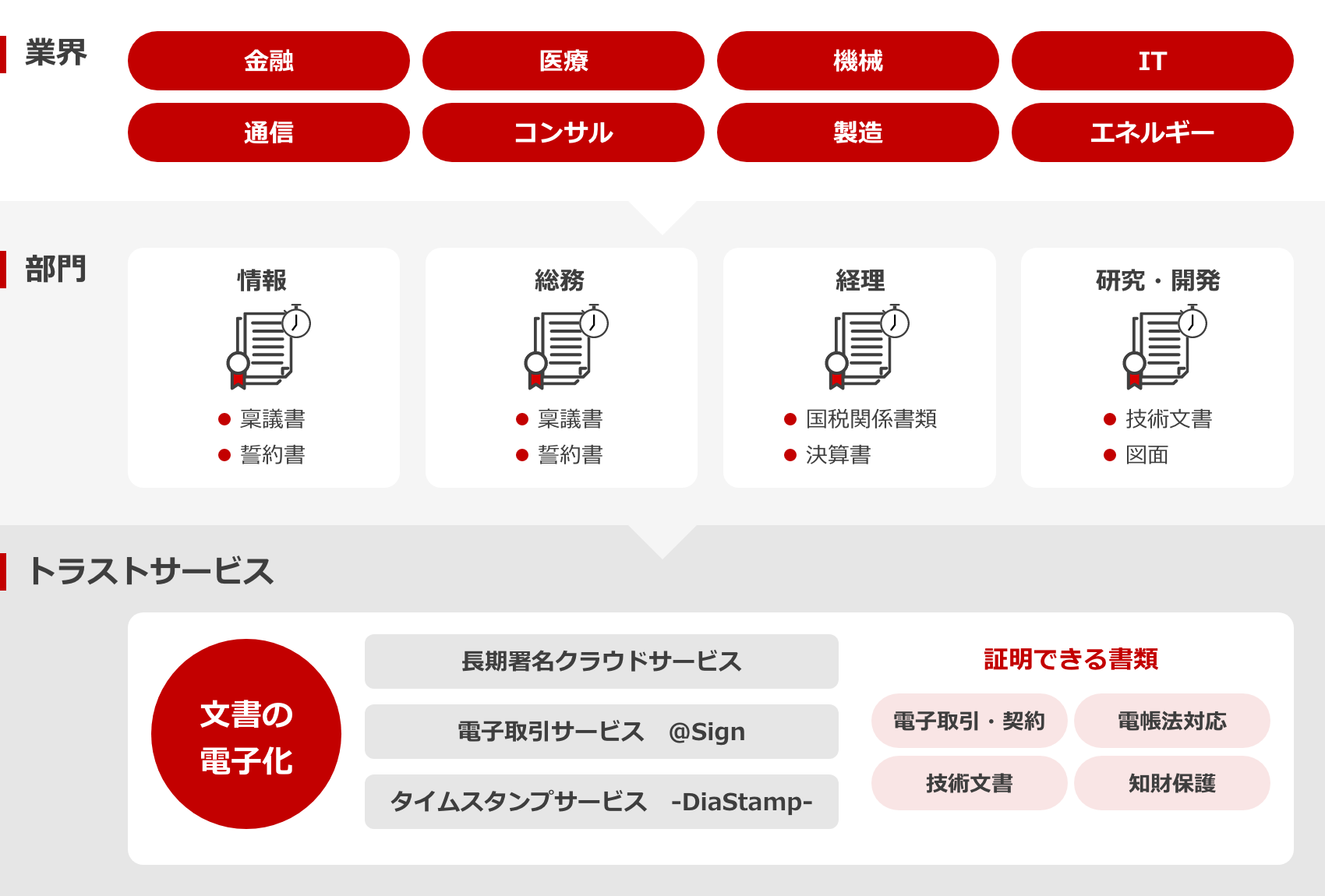

証拠性と信頼性を高めるならトラストサービスの活用を視野に

先使用権の立証に必要な証拠管理を行う場合、仕様書や製造記録など、大量の電子データを効率よく証拠化する手段が必要です。そこで有効なのが、タイムスタンプや電子署名を活用したトラストサービスです。

タイムスタンプは、公証役場へ出向く手間なく、電子データが存在した時刻と、それ以降改ざんされていない事実を証明できます。この仕組みを日々の業務フローに組み込むことで、効率的かつ網羅的な証拠管理が実現可能です。

特に、国の厳格な基準を満たしたトラストサービスであれば、法的な要件をクリアした、より信頼性の高い証拠として安心して管理できます。

三菱電機デジタルイノベーションが提供する「タイムスタンプサービスDiaStamp」は、このようなニーズに応える認定タイムスタンプサービスです。

また、当社が提供する「電子取引サービス@Sign」や「長期署名クラウドサービス」などのトラストサービス群により、電子署名と組み合わせた長期署名への対応ができ、既存のワークフローシステムとの連携も可能です。

これにより、「誰が、いつ作成し、その後改ざんされていないか」という情報を、業務フローの中で自然に、かつ高い信頼性をもって証明する基盤を構築できます。

将来の知財リスクから自社を守るためにも、証拠管理体制の強化をぜひご検討ください。

参考

- e-Gov検索の商標法第32条

- e-Gov検索の特許法第79条

- 第三十二条,商標法 | e-Gov 法令検索

- 第七十九条,特許法 | e-Gov 法令検索

- 先使用権制度の円滑な活用に向けて―戦略的なノウハウ管理のために―(第2版),特許庁,P.18