いざという時のために

ITインフラの継続性を確保するDR(ディザスタリカバリ)とは?

- #DR

- #データセンター

2025年2月13日

災害時にITインフラの継続性を確保する「DR」は自然災害の多い日本のビジネス環境で欠かせません。DRはビジネスの機会損失を防ぐだけでなく、顧客満足度の維持にも貢献します。本稿ではDRの概要を説明するとともに具体的な4つのアプローチについて解説します。

DRとは? BCPとの違い

DR(ディザスタリカバリ/災害復旧)とは地震や火災といった自然災害や停電、障害、サイバー攻撃、人為的ミスでシステムの事故が発生した際に、復旧させるためのプロセスや体制、それを支えるシステムのことです。

DR対策を怠れば、サービス停止やデータ消失といった被害をもたらす可能性があります。例えば金融機関の決済システム停止、医療機関の患者データ消失といったケースです。

「BCP(事業継続計画)」との違いは、DRがITシステムやデータの復旧に焦点を当てる一方で、BCPは企業活動全体の継続性を重視する点です。ITシステムの復旧に加えて従業員の安全確保、代替オフィスの確保、取引先との連絡体制、風評被害への対応まで考慮すべき事項は多岐にわたります。いうなれば、DRはBCPの一部に位置付けられます。

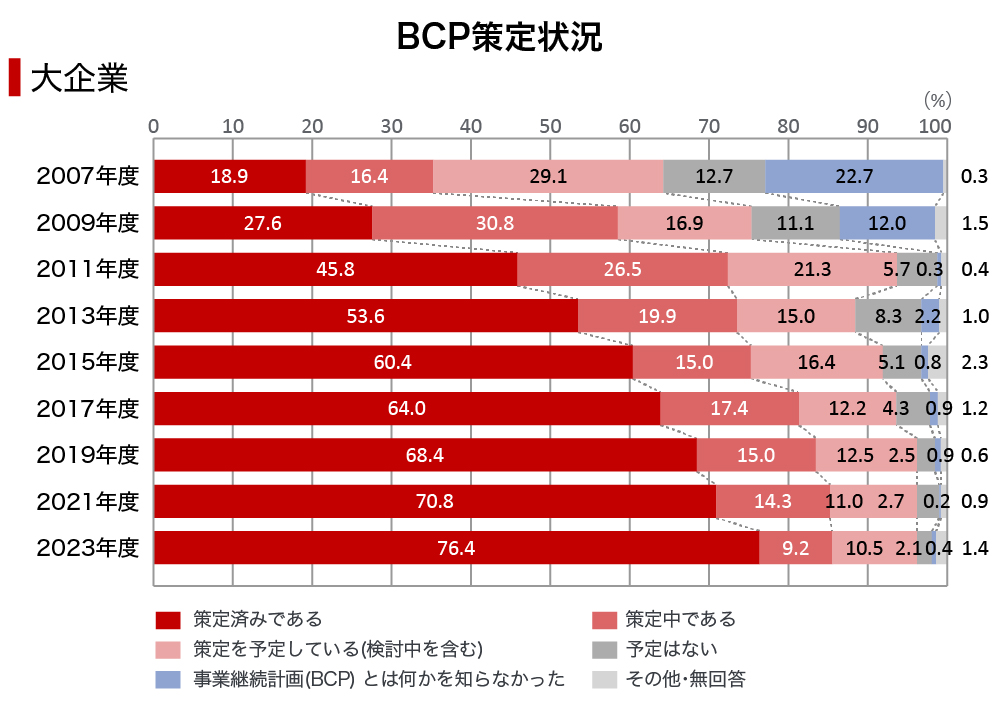

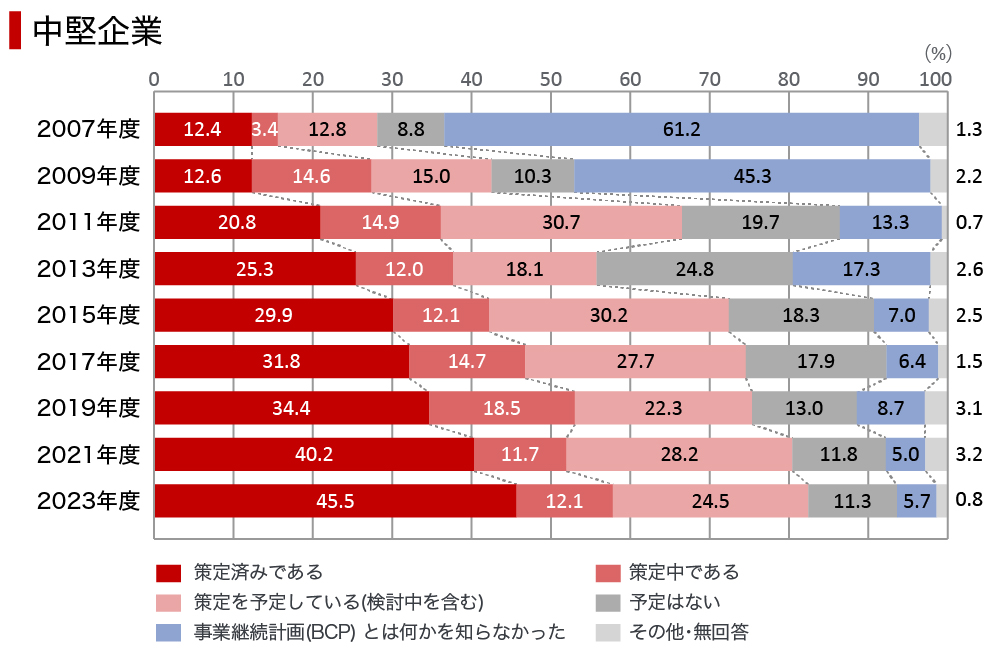

なお、2024年時点のBCP策定状況は、大企業では76.4%が「策定済み」、9.2%が「策定中」と回答し、実施率は8割を超えました。中堅企業では45.5%が「策定済み」、12.1%が「策定中」と回答し、実施率は半数を超えています。

出典:内閣府「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/chosa_240424.pdf

事業継続性やブランドイメージの確保などのメリットをもたらすDR

DR対策の目的は、ITインフラにおける事業継続性の確保です。災害時でも最小限のダウンタイムでIT業務を継続できることは、サービスへの影響を抑える意味で非常に重要です。また、DRへの取り組みを表明することは顧客や取引先からの信頼にもつながり、コンプライアンス対応としても有効です。

データ保護の観点からもDR対策は欠かせません。バックアップシステムを導入することでデータの迅速な復旧が可能となり、ダウンタイムを最小限に抑えるとともに機会損失の低減が実現します。

日本のように自然災害の多い国では、DRは企業の存続にかかわる重要な施策です。事前の準備と定期的な訓練を通じて、いざとういう時に機能する体制を整えておく必要があります。

事業への影響度を加味し「RPO」と「RTO」の最適な設定を探る

自社でDRの取り組みが十分であるかを判断する指標の一つが、「RPO(Recovery Point Objective/目標復旧時点)」と「RTO(Recovery Time Objective/目標復旧時間)」です。

RPOはどこまでさかのぼってデータを復旧できるかを示し、RTOは事業を再開できるまでの時間を表します。RPOを5時間、RTOを10分と設定した場合、最大5時間前までのデータを復旧でき、システムダウンから10分以内にサービスを再開できることを意味します。

RPOを設定する際は、データの重要性と更新頻度を考慮することが大切です。例えば金融機関の取引データは数秒単位のRPOが求められますが、業務日報なら1日単位のRPOでも許容される場合があります。RPOを短く設定するほど頻繁なバックアップが必要となり、その分、復旧に費やす工数も増えてしまいます。

RTOの設定では、事業への影響度が判断基準となります。航空管制システムなど停止が致命的な影響を及ぼすシステムでは、数分以内あるいはさらに短時間のRTOが求められます。しかし、社内の経費精算システムなら数時間のRTOでも許容されるかもしれません。

RPOとRTOの設定は様々な要素から総合的に判断する必要があります。

システム停止による売上損失、ユーザーへの補償、株価の変動などを鑑みて実現可能な目標値を設定することが重要です。特に、業務に与える重要度に応じてシステムを分類し、それぞれに適切な値を設定することで効率よくDR対策を講じられるようになります。

また、定期的に訓練を行って目標値を達成できるか検証することも大切です。いざ災害が起きてから目標値を達成できないことが判明すれば、大きな損失となるためです。

自社に合わせたアプローチの組み合わせでDRを実施

DRの具体的なアプローチについて4つ解説します。

① データバックアップ

最も基本的なDR対策です。定期的にデータを複製し、安全なメディアやストレージに保管する方法です。バックアップの頻度によってデータ損失のリスクが変動します。例えば1日1回のバックアップであれば最大24時間分のデータが失われる恐れがありますが、リアルタイムであればデータ損失を最小限に抑えられます。

② スタンバイ方式

災害時に備えて予備のシステム環境を用意しておく方法です。次の3つに分類されます。

まず「ホットスタンバイ」は、本番環境と同レベルのシステムを常に稼働させておく方式です。業務停止が許されないミッションクリティカルなシステムに向いています。

「ウォームスタンバイ」は、縮小版のシステムを稼働させておき、災害時に本番と同等にスケーリングする方式です。主に、頻繁にデータが更新されるシステムに使われるケースが多いです。

「コールドスタンバイ」は、縮小版のシステムを停止状態で保持するものです。起動やスケールアップに時間はかかることから、事業への影響度が少ないシステムに適用される傾向にあります。

③ コールドサイト

別拠点にオペレーションを移しシステムを再開する方法です。例えば、東京のデータセンターが被災した際に大阪の拠点で業務を再開させます。地理的に離れた場所に拠点を設けることで地震や台風などの広域災害にも対処できます。ただし、オペレーションの移行に人員の移動も含める場合、時間を要します。

④ データセンターの物理的保護

建物の免震・耐震構造、非常用電源設備、消火設備、セキュリティーシステムなどが挙げられます。空調設備の冗長化や複数の通信回線の確保といったインフラ面での備えも必要です。データセンターの機能を維持することで、システムの継続運用を可能にします。

上記の4つの対策は単独で実施するのではなく、組み合わせて実施することが効果的です。ホットスタンバイシステムを地理的に離れた場所に設置し、データの定期バックアップも行うといった具合です。どの対策を採用するかはシステムの重要度、許容できるダウンタイムなどから総合的に判断する必要があります。

24時間365日の体制でお客様の事業継続を支える「データセンター」

DR対策に役立つサービスとして当社では、ハウジングサービス、クラウドサービス、各種ネットワークサービス、監視運用サービスをトータルで提供する「データセンター」を展開しています。データセンターの特長は、24時間365日体制のリモート監視とオンサイトスタッフによる運用支援です。

災害はいつ発生するか予測できないため、常時監視体制が欠かせません。統合運用管制センターとオンサイトスタッフの連携により、災害時のスピーディな業務回復を実現します。施設面では免震構造の採用や自家発電設備の完備により、地震や停電といった物理的脅威への対策が万全です。長時間の停電にも自家発電設備で対応できます。

ベンダーニュートラルな環境提供により、通信事業者やクラウドプロバイダーを自由に選べます。企業独自のDR要件に応じたシステム構築を可能にし、ベンダーロックインを回避します。

また東京・大阪・名古屋・岡山・福岡などに拠点を持ち、リスクを分散させています。DR対策の実現にはデータセンターをご活用ください。

関連サービス

メールマガジン

メールマガジン

「BizConnect」ご案内

メールマガジン「BizConnect」は、最新トレンド、新製品・サービスなど広いテーマ情報をお届けします。

きっとお客様の仕事の質の向上に繋がる気づきがありますので、ぜひご登録ください。

-

オンライン/オフラインのイベントやセミナーの開催情報をいち早くご案内いたします。

-

製品・サービスのご紹介や、新製品のリリース案内、キャンペーン情報などをご案内いたします。

-

市場トレンドや、業務改善のポイントなど、今知っておきたい情報をお届けします。

ひと息つけるコンテンツも!