注目を集める「ローカル5G」の活用事例と

今後の5G、Beyond 5Gとは

- #ローカル5G

- #5G

2024年9月4日

5Gは高速・大容量、低遅延、多数同時接続を実現する通信規格として、世間一般でもその名がすっかり定着してきました。そうした中、企業や自治体向けの「ローカル5G」が注目を集め、世界各国でユースケースが誕生しています。一方で、日本国内の実質的な5Gの普及は遅れているという課題に直面しています。今回は5Gの概要や4Gとの比較、ローカル5Gの事例、普及に向けた現状と将来性について解説します。

「高速・大容量」「低遅延」「多数同時接続」の3拍子がそろった5G

5G(第5世代移動通信システム)とは、4Gと比べ、高速・大容量、低遅延、多数同時接続を実現できる通信規格です。

4Gは下り最大1Gbpsほど、上り最大数百Mbpsほどの通信速度でしたが、5Gでは下り最大20Gbps、上り最大10Gbpsほどまで向上します。5Gの遅延はおよそ1ミリ秒で、4Gの1/10程度です。4Gで1km2あたり10万台ほどだった端末の同時接続は、5Gで100万台まで許容できると見込まれています。

こうした進化により、2時間の映画をたった数秒でダウンロードしたり、ロボットを遠隔から操作したり、多数のIoT機器を同時接続したりすることが可能になります。より快適にインターネットを使えることはもちろん、様々なモノがネットワークに接続され、付加価値の高いサービスの提供が期待されています。

なぜ、5Gでこのような環境を実現できるのでしょうか。その理由の一つが、「NSA(ノン・スタンドアローン)方式」と「SA(スタンドアローン)方式」というネットワーク構成を採用している点にあります。NSA方式は4Gと設備を共用しますが、SA方式は5G専用の設備を利用します。

特にSA方式は4G基地局から独立し、ネットワークスライシング(サービス毎にネットワークを仮想的に分割すること)で通信を最適化。これで動画をダウンロードするときは高速・大容量、クラウドゲームをプレイするときは低遅延、IoT家電を操作するときは多数同時接続と、シーンに応じた適切なネットワークを用意できます。

オフィスユースからミッションクリティカル用途まで

幅広く活用できる「ローカル5G」

ローカル5Gとは、携帯通信キャリアではなく自治体や企業が自ら選んだエリアで5G通信を構築することです。たとえば、オフィスや商業施設、公共施設などの区域で提供することが想定されます。ローカル5Gに対し、携帯通信キャリアが一般に提供する5Gを「パブリック5G」と呼んでいます。なお、ローカル5Gの運用にあたっては、総務省が管轄する総合通信局へ無線局免許の申請を行い、免許を交付してもらう必要があります。

ローカル5Gのメリットは、専用5Gゆえに高速・大容量を安定させられる、上り・下りの通信速度の割合をカスタマイズできる、SIM認証を用いることでWi-Fiより強固なセキュリティを担保できるといった点です。

これらのメリットから世界各国でローカル5Gのユースケースが注目を集めており、AR/VRやスマートファクトリー、ビデオアナリティクス、遠隔医療など幅広い分野で活用が検討されています。日本国内のユースケースには以下のようなものがあります。

エネルギー分野の事例

あるガス会社はプラントの安全性を確保するために、作業員が巡回や漏えい検査を行ってきましたが、代わりに4Kカメラと赤外線カメラ、近赤外線メタン検知器を搭載した走行ロボットを導入しました。ロボットが取得したデータをエッジ側のサーバーで処理、分析し、中央制御室へ高速伝送することで異常を早期発見できるようになりました。また、異常検知にかかる時間を1箇所あたり10秒以内に完了させています。

医療分野の事例

年間2,000件以上の救急搬送に対応している医療機関は、医師の不足や長時間労働といった課題に悩まされていました。そこで、360度カメラやスマートグラスを使用し、救急外来の現場やストレッチャーで運ばれる患者の様子を、共有してオペレーションを改善。また、CT画像をリアルタイムに共有し、遠隔で診断をサポートしています。視覚情報共有のタイムラグを1秒以内に抑えることにも成功しました。

文化・スポーツ分野の事例

スタジアム運営におけるエンターテイメント事業の新たな可能性を探るため、スタジアム内で360度視点のカメラシステムや旋回カメラシステム、サイネージシステムなどの実証実験を行いました。360度自由視点カメラで、最大12台のカメラ映像合成に成功したほか、デジタルトレカやオンラインギフトに自由視点映像の提供が効果的であると確認されました。

5Gインフラのさらなる整備でユースケースの拡大を目指す

パブリック5Gは、日本国内にどの程度まで広まりつつあるのでしょうか。2023年3月末時点で、全人口カバー率は95%、都道府県別で80%を超えています。全国の人口カバー率は、整備目標を1年前倒しで達成しました。

しかしながら、5Gに接続したことを実感しているユーザーの割合が低いという課題もあります。高速・大容量や同時多数接続といった「5Gならでは」のメリットを、ほとんどのユーザーが実感できていないのが現状です。

これは、5Gに対応できる端末・機器や利用可能なエリアが限られているため、新たなユースケースが生まれず、インフラ設備への投資も進まないという悪循環に陥っているためと考えられています。また、5Gに適したサービスやアプリが少ないことも5Gのメリットを感じ取りにくい原因になっているとも言われています。

一方で、5Gが本領を発揮できるSA方式が広まり、5G特有のメリットを享受できるアプリやサービスが普及していけば、ユースケースも拡大していくことでしょう。

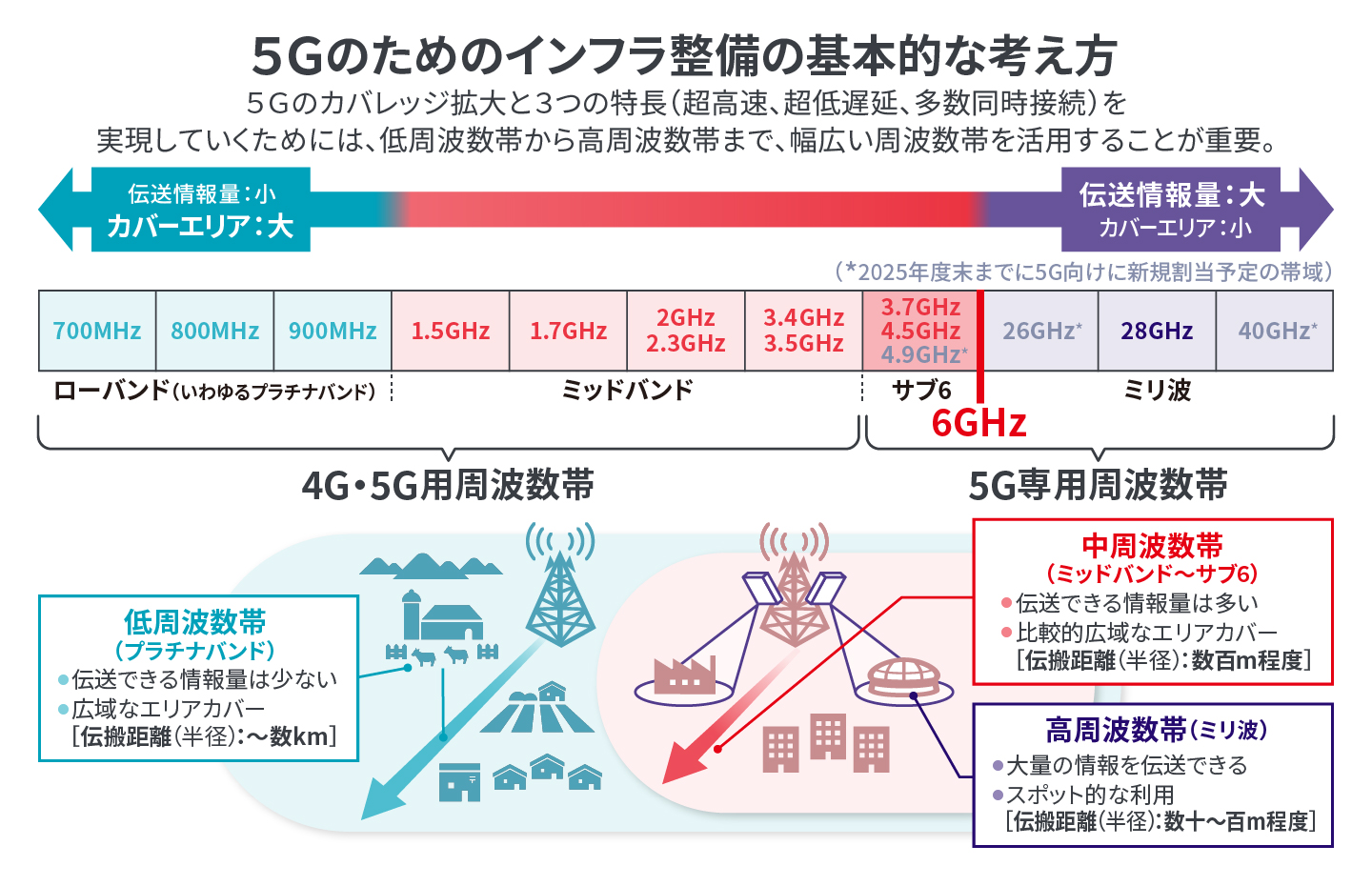

2024年5月、総務省は5Gのインフラ整備に関して、「低周波数帯から高周波数帯まで、幅広い周波数帯を活用することが重要」とし、「サブ6」の周波数帯を、2027年までに都市部の8割でカバーするという新たな目標を掲げました。

総務省「5Gのためのインフラ整備の基本的な考え方」デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 5G普及のためのインフラ整備推進WG 報告書(案)概要 P.3(https://www.soumu.go.jp/main_content/000947101.pdf)を加工して作成

「サブ6」(6GHz未満)は、電波の届く範囲が広く、障害物の影響を受けにくいというメリットがあり、4G技術を活用できる点でも優れています。一方、高速通信や多数同時接続を実現できる「ミリ波」(30GHz~300GHz)は、電波の届く範囲が狭く、障害物に邪魔されやすいというデメリットがあります。

このように、国内の5Gは「サブ6」と「ミリ波」を組み合わせながら、段階的に普及していくと予想されており、今後は私たちの想像を超えるユースケースがいくつも誕生する可能性が大いにあります。また、Beyond 5Gとも呼ばれる「6G(第6世代移動通信システム)」の実用化に向け、政府、企業も尽力しており、有線・無線や陸・海・空・宇宙等を包含した統合的なネットワークが実現すれば、社会活動の基盤や産業が一変し、今までにない生活が訪れることでしょう。

メールマガジン

メールマガジン

「BizConnect」ご案内

メールマガジン「BizConnect」は、最新トレンド、新製品・サービスなど広いテーマ情報をお届けします。

きっとお客様の仕事の質の向上に繋がる気づきがありますので、ぜひご登録ください。

-

オンライン/オフラインのイベントやセミナーの開催情報をいち早くご案内いたします。

-

製品・サービスのご紹介や、新製品のリリース案内、キャンペーン情報などをご案内いたします。

-

市場トレンドや、業務改善のポイントなど、今知っておきたい情報をお届けします。

ひと息つけるコンテンツも!